- Sport

- Fußball

Der Gaza-Krieg im Stadion

Im israelischen Fußball wird so viel Gewalt und Rassismus dokumentiert wie nie zuvor – sogar eine Unterbrechung der neuen Saison scheint möglich

Unter den israelischen Nationalspielern gilt Ariel Harush als ein liberaler Geist. Der Torhüter des FC Ashdod, ein Verein aus dem Süden des Landes, hatte sich für eine friedliche Koexistenz von Juden und Arabern ausgesprochen. Doch dadurch fühlten sich etliche Fans von ihm provoziert. Das zeigten vor allem die Ultras von Beitar Jerusalem, die stolz darauf sind, dass ihr Verein noch nie einen arabischen Spieler verpflichtet hat. Bei ihrem Spiel in Ashdod in der vergangenen Saison beschimpften sie Harush, der selbst einmal das Beitar-Trikot getragen hatte. Nach der Partie wollten sie ihn sogar attackieren.

Die Ultras von Beitar stimmten ihre üblichen Gesänge an. »Wir hassen alle Araber.« Und: »Die israelische Armee muss siegen.« Mittendrin in der aufgebrachten Masse war ihr Ehrengast, der sie auch schon als Anwalt vertreten hatte: der rechtsextreme Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gwir, bekannt für rassistische und gewaltverherrlichende Aussagen. Die Fans umarmten ihn und küssten seine Wangen.

»Durch den Krieg ist die politische Stimmung in Israel stark aufgeladen, daher könnten Gewaltausbrüche in den Stadien zunehmen«, meint Matan Segal, Direktor der Antirassismus-Initiative »Kick It Out«. »Wenn der israelische Fußball das nicht in den Griff bekommt, dann drohen ihm Sanktionen von der Uefa.« Segal hält sogar eine Unterbrechung der neuen Saison, die an diesem Wochenende beginnt, für möglich.

Rechtsextreme Fans

Vor dem Krieg wurden in Israel fast nie Spiele wegen Gewalt abgebrochen, in der vergangenen Saison waren es zwei – Pyrotechnik, Platzstürme, Faustkämpfe. Zum dritten Mal hintereinander stieg die dokumentierte Zahl von rassistischen Gesängen in den Stadien. Inzwischen auf 367 Vorfälle, was einer Zunahme von 64 Prozent gegenüber der Spielzeit davor entspricht. Besonders im Blickpunkt: La Familia, eine rechtsextreme Fangruppe von Beitar Jerusalem. Schon wenige Tage nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 stürmten Mitglieder von La Familia ein Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv und randalierten. Dort wurde angeblich ein Hamas-Kämpfer versorgt, doch diese Meldung stellte sich als falsch heraus. Andere Mitglieder der Gruppe waren als Soldaten in Gaza im Einsatz. Vor zerstörten Gebäuden posierten sie mit Fahnen von Beitar. Diese Bilder verbreiteten sich in sozialen Medien, sagt Segal: »Es wurde auch mehrfach auf Demonstrationen dokumentiert, dass La Familia die Gegner von Ministerpräsident Netanjahu einschüchtert und angreift.«

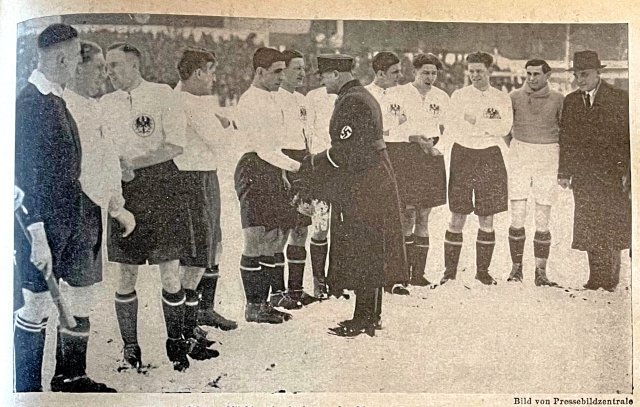

Die Ultras von Beitar berufen sich auf Traditionen, die fast 100 Jahre alt sind. Ab den 1930er Jahren war der Verein zunächst ein Treffpunkt der Mizrachim, also von jüdischen Einwanderern aus arabischen Staaten, die sich gegenüber den europäischstämmigen Juden im Nachteil sahen. In der Gründungsphase Israels konkurrierten die Mizrachim mit den arabischen Israelis, etwa um Niedriglohnjobs. »Bei Beitar etablierte sich eine starke anti-arabische und anti-muslimische Haltung«, erklärt der Politikwissenschaftler Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in München.

In den ersten drei Jahrzehnten seiner Geschichte wurde Israel von linken Regierungen geführt. Beitar jedoch wuchs als Plattform der Nationalisten heran und unterstützte 1977 Menachem Begin, den ersten israelischen Ministerpräsidenten der Likud-Partei. Später nutzte auch Benjamin Netanjahu die Ehrentribüne des Stadions für politisches Netzwerken. Und sein Likud-Parteikollege Reuven Rivlin, zwischen 2014 und 2021 Staatspräsident Israels, war zuvor Geschäftsführer von Beitar.

In diesem politischen Umfeld gewann Beitar sechsmal die israelische Meisterschaft. Insbesondere die Ultras verschoben die Grenzen dabei immer weiter nach rechts. 2013, als der Verein die Verpflichtung von zwei muslimischen Spielern aus Tschetschenien bekannt gab, setzten Fans ein Vereinsbüro in Brand. »Einige Ultras sind auch bei Organisationen wie Lehava aktiv, die jegliche Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden ablehnen«, erläutert der Nahost-Experte Busse.

Am Montag trifft Beitar zum Ligastart auf Bnei Sachnin. Es ist eines der brisantesten Spiele des Jahres. Bnei Sachnin, zu Hause im Norden Israels, ist der wichtigste Klub für die arabische Minderheit, die 20 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Der Verein ist auch in den palästinensischen Gebieten beliebt. Häufig melden sich seine Fans politisch zu Wort, mitunter auch antisemitisch. Schon mehrfach haben sich Anhänger von Bnei Sachnin während der israelischen Nationalhymne mit dem Rücken zum Spielfeld gedreht. Ihren Gegnern haben sie schon öfter in Gesängen »einen neuen Holocaust« gewünscht. Der Stadionsprecher, Saeed Hasanein, zeigte Anfang des Jahres in einem Fernsehinterview Sympathien für die Hamas. Dabei kritisierte er arabische Israelis, die sich dem israelischen Militär anschlossen, der »Armee des Feindes«, wie er es formulierte. Der Verein entließ Hasanein.

Politischer Druck

Über Jahrzehnte galt der Fußball als Symbol der Koexistenz. So standen drei oder vier arabischstämmige Spieler in der Startelf des israelischen Nationalteams. Nun sind es vor allem sie, die in sozialen Medien als »Terroristen« bezeichnet werden – Spieler wie Ramzi Safouri, Mohammad Abu Fani und Dia Saba. »Der gesellschaftliche und politische Druck in Israel ist so groß, dass sich arabische Israelis kaum noch zu Wort melden«, sagt der Historiker Amir Theilhaber: »Und wenn sie es tun, dann werden ihre Äußerungen schnell als Terrorunterstützung umgedeutet.«

Theilhaber ist auch für den New Israel Fund tätig. Diese NGO fördert zivilgesellschaftliche Projekte in Israel, darunter »Kick It Out«. In den vergangenen Monaten haben sich mehrfach Fangruppen gegen Rassismus positioniert. Sie zeigten Transparente zum Gedenken an Hersh Goldberg-Polin, einem Fan von Hapoel Jerusalem, der von der Hamas entführt und später ermordet wurde. Und was leisten die Klubs? Zunehmend werden Spiele an Freitagen auch tagsüber angesetzt. So können mehr Familien mit ihren Kindern ins Stadion gehen, und die Stimmung ist weniger aggressiv. Es gibt eine Hotline, um rassistische Vorfälle zu melden. Doch oft werden diese Vorfälle nicht angemessen geahndet, sagt Theilhaber, auch das sei Sinnbild der politischen Verhältnisse: »Es gibt einige Gesetze zur Bekämpfung von Rassismus, aber ich habe den Eindruck, dass diese Gesetze nicht immer ausreichend umgesetzt werden.«

Zurzeit bereitet die israelische Regierung offenbar die Besetzung von Gaza-Stadt vor. Benjamin Netanjahu zeigte vor Kurzem in einem Interview sogar Sympathien für ein »Groß-Israel«, also für die Vertreibung von Millionen Palästinensern. Die Ultras von Beitar Jerusalem bringen diese Vision im Stadion seit Jahren zum Ausdruck. Beim letzten Spiel gegen Bnei Sachnin riefen sie: »Ahmed Tibi ist tot.« Man konnte das als Morddrohung gegen den arabischstämmigen Politiker deuten, der seit 1999 dem israelischen Parlament angehört. Tibi genießt auch bei vielen Juden Respekt. Für Beitar-Fans: eine unzumutbare Provokation.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.