- Gesund leben

- Wissenschaft

Medizin-Nobelpreis: Fine-Tuning für das Immunsystem

Die Medizin-Nobelpreisträger aus den USA und Japan entdeckten besondere T-Zellen, die gegen Autoimmunkrankheiten helfen könnten

Erfolgreiche Immunforscher darf man sich als entspannte Leute vorstellen, auch ohne Nobelpreis. Der US-Immunologe Fred Ramsdell gehört aktuell zum wissenschaftlichen Beirat des in San Francisco ansässigen Labors Sonoma Biotherapeutics. Der Biologe war Jahrzehnte in Biotechnologieunternehmen und Labors der Pharmaindustrie tätig. Er befand sich in dieser Woche in einem ausgedehnten Wanderurlaub, über dessen Verlauf kaum jemand Genaues wusste. Als ihn die Nachricht aus Stockholm endlich mit mehrstündiger Verspätung erreichte, brach der Wissenschaftler die Wanderung dann doch ab. US-Immunologin Mary Brunkow erkannte bei dem durch die Zeitverschiebung nächtlichen Anruf zwar die schwedische Vorwahl, verbuchte das aber als Spam und schlief erst mal weiter. Einzig Shimon Sakaguchi, der Preisträger aus Japan, war erreichbar, aber blieb ebenfalls gelassen. Vielleicht auch deshalb, weil er schon 2015 als einer der Favoriten auf den Medizin-Nobelpreis galt.

Ob in der Biotech-Industrie wie die beiden US-Amerikaner oder in der universitären Forschung wie der japanische Pathologe, alle drei Wissenschaftler beschäftigten sich in ihrer Laufbahn mit dem Immunsystem, und zwar genauer mit dessen Regulierung.

Regulatorische T-Zellen können andere T-Zellen ausbremsen, ohne die gesamte Immunabwehr herunterzufahren.

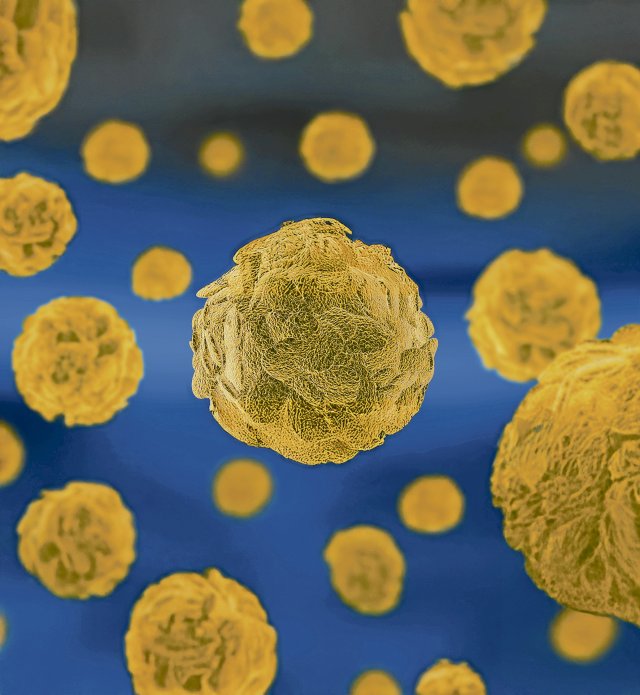

Das Immunsystem ist äußerst vielfältig und stellt dem Körper eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, mit Krankheitserregern oder auch defekten Zellen klarzukommen. Organe wie das Knochenmark, die Thymusdrüse direkt hinter dem Brustbein, Milz und Lymphknoten, lymphatisches Gewebe und die Haut sind an der körperlichen Abwehr beteiligt. Groß ist auch das Sortiment spezieller Zellen für diese Aufgabe: Zur Gruppe der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) gehören etwa Granulozyten und Lymphozyten, letztere unterteilen sich in B- und T-Zellen. Weiterhin spielen hier bestimmte Proteine und andere Stoffe eine Rolle.

Im Zusammenhang mit dem diesjährigen Nobelpreis für Medizin interessiert eine Untergruppe der T-Zellen besonders. Grob lassen sich diese Zellen, die im Knochenmark gebildet werden und in der Thymusdrüse ausreifen, in drei Gruppen unterteilen: Die T-Helferzellen, die für eine gezielte Abwehr mit jeweils spezifischen Antikörpern sorgen, dann die T-Killerzellen, die befallene Körperzellen töten und am Ende die regulatorischen T-Zellen (TReg oder Treg-Zellen), die dafür sorgen, dass hier keine Komponente überreagiert.

Die letztgenannten T-Zellen können also andere Vertreter der Gruppe ausbremsen, und zwar ohne zugleich die gesamte Immunabwehr herunterzufahren. Zusammengefasst werden können diese Prozesse auch mit dem Begriff Immuntoleranz. Letztere umfasst sowohl einen zentralen als auch einen peripheren Bereich. Denn schon in der Thymusdrüse werden (zentral) T-Zellen eleminiert, die körpereigene Strukturen erkennen. Die Tregs wiederum behindern jene schädlichen T-Zellen, die zuvor entwischt waren.

Mary Brunkow, geboren 1961 in den USA, arbeitet zurzeit am Institute for Systems Biology in Seattle.

Entdeckt wurden die Tregs bereits Mitte der 90er Jahre von Sakaguchi. Die beiden US-Forscher Ramsdell und Brunkow hatten dann 2001 gemeinsam mit Kollegen einen Aufsatz veröffentlicht, in dem sie auf eine folgenreiche Störung des Foxp3-Gens im Mausmodell hinwiesen: Die Mutation macht Mäuse anfällig für Autoimmunerkrankungen. Sakaguchi zeigte kurz danach, dass dieses Gen für die regulatorischen T-Zellen zuständig ist.

Der Gendefekt bewirkt einen Überschuss an T-Zellen, was zu massiven Entzündungen innerer Organe und schuppiger Haut führt. Gleichzeitig gibt es einen Mangel an Tregs. Bei der sogenannten Scurfy-Maus (»schorfige« Maus) handelt es sich um einen Mausmutanten mit der speziellen Störung des Foxp3-Gens. Das Tiermodell spiegelt das menschliche Ipex-Syndrom, eine seltene, lebensbedrohliche Autoimmunerkrankung mit ähnlichen Symptomen.

Die Entdeckungen der diesjährigen Nobelpreisträger haben nicht nur wesentlich zum Grundverständnis des Immunsystems beigetragen. In mehreren Bereichen eröffnen ihre Erkenntnisse Anwendungsmöglichkeiten.

Shimon Sakaguchi, 1951 geboren in Japan, ist Professor für Immunologie an der Universität Osaka.

Im Fall von Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose, Typ-1-Diabetes oder Morbus Crohn kommte es zu Überreaktionen des Immunsystems, das dann körpereigene Zellen angreift. In der Forschung wird bereits versucht, Tregs von Patienten so zu verändern, dass sie nur die fehlgeleitete Immunreaktion bremsen, aber im Fall etwa von Infektionen weiter aktiv sind.

Ein weiteres Anwendungsgebiet wäre die gezielte Modulierung des Immunsystems im Fall von Transplantationen. Wer heute ein Organ transplantiert bekommt, wird immer mit Immunsuppresiva versorgt, damit das Transplantat nicht abgestoßen wird. Allerdings kommte es hier oft zu erheblichen Nebenwirkungen. Sie reichen von einem erhöhten Infektionsrisiko, Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu Veränderungen des Blutbildes. Auf längere Sicht erhöht sich das Risiko unter anderem für Diabetes oder Osteoporose.

Fred Ramsdell, geboren 1960 in den USA, aktuell tätig im wissenschaftlichen Beirat des Labors Sonoma Biotherapeutics in San Francisco, Kalifornien.

Optionen gibt es zudem für Anwendungen in der Onkologie: Denn Tumoren gelingt es durchaus, Mechanismen des Immunsystems zu ihrem eigenen Schutz auszuhebeln. Krebszellen entkommen der Immunüberwachung und gehen als körpereigene Strukturen durch. In einem solchen Fall könnte versucht werden, das Immunsystem gezielt zu reaktivieren, ohne seine Schutzfunktion zu verlieren.

Laut Angaben des Verbandes forschender Pharma-Unternehmen (vfa) gibt es in der Industrie bereits Projekte, in denen Patienten teils gentechnisch optimierte Tregs per Infusion gegeben werden. Auch würde an neuen Wirkstoffen gearbeitet, die dann im Körper selbst die Vermehrung regulatorischer T-Zellen anregen können. Insgesamt sind die Projekte in diesem Bereich eher im Laborstadium. Einige werden auch in deutschen Kliniken schon in Studien erprobt.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.