- Kultur

- Putinismus

Von Wege- und Ausweglosigkeit

Wladislaw Hedeler über das Schicksal seines Vaters in Stalins Sowjetunion, Putins Geschichtsbild und den Krieg in der Ukraine

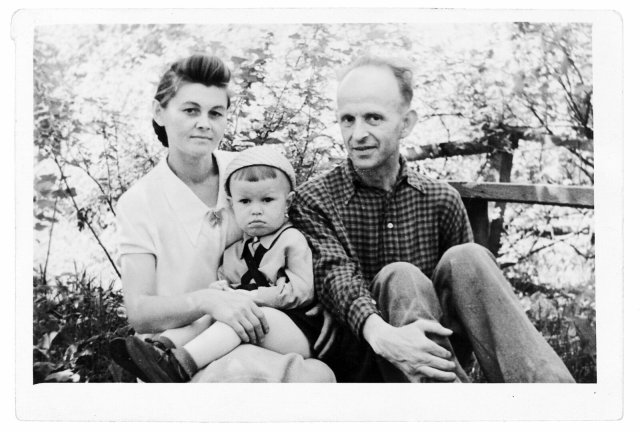

Sie sind im Verbannungsort Ihres Vaters Walter Hedeler in Tomsk, in Sibirien, geboren worden und im zarten Alter von zwei Jahren in die DDR gekommen. Haben Ihre Eltern ihre Geschichte in Stalins Sowjetunion erzählt? Und war das persönliche Schicksal der Impuls, dass Sie, eigentlich studierter und promovierter Philosoph, sich diesem Kapitel Geschichte als Forscher und Publizist zugewandt haben?

Wladislaw Hedeler, 1953 in Tomsk geboren, studierte Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Historiker ist Autor und Mitherausgeber zahlreicher historischer Monografien und Dokumentenbände, darunter »Die russische Revolution 1917. Wegweiser oder Sackgasse?«, »Das Grab in der Steppe. Leben im GULAG« und »Nikolai Bucharin. Stalins tragischer Opponent«.

Zunächst: Meine Eltern haben mir, wie viele Menschen ihrer Generation, kaum etwas von ihrem Leben in Stalins Sowjetunion erzählt. Vor allem für Kommunisten war es schwer zu verstehen, was da geschehen ist, geschweige denn darüber zu sprechen. Der »Große Terror«, das Misstrauen eigenen Genossen gegenüber, Denunziation und Repressalien passten so gar nicht zu ihrem Ideal von Kommunismus. Die Verbrechen, die Ermordung Tausender Kommunisten deutscher wie auch anderer Nationalität, die vor den faschistischen Diktaturen in Europa ins »Vaterland der Werktätigen« geflüchtet sind oder auch jener, die als Facharbeiter dort am Aufbau der sozialistischen Gesellschaft mitwirken wollten, wirkten für die Überlebenden vielfach als Trauma nach.

Natürlich hatte ich durch den familiären Hintergrund immer eine besondere Beziehung zu sowjetischer oder russischer Geschichte, Literatur, Kunst und Kultur. Während meines Studiums wurde ich von einem Dozenten, der nicht Russisch konnte, gebeten, Texte zu übersetzen, die er für seine Arbeit brauchte. 1983 bis 1985 durfte ich an der Moskauer Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der KPdSU eine Aspirantur machen. Das waren die Jahre nach dem Tod von Leonid Breschnew, als ein Generalsekretär nach dem anderen verstarb.

Vergleichbar dem »Dreikaiserjahr« in Deutschland, als 1888 auf Kaiser Wilhelm I. dessen Sohn Friedrich Wilhelm als Kaiser Friedrich III. folgte, der nach 99 Tagen Regentschaft seinem Kehlkopfkrebs erlag, worauf wiederum dessen ältester Sohn, ebenfalls ein Friedrich Wilhelm, als Kaiser Wilhelm II. den Thron als deutscher Kaiser und König von Preußen bestieg.

Ja, ähnlich, nur dass der Wechsel der KPdSU-Generalsekretäre sich über zwei Jahre erstreckte. Breschnews Nachfolger Juri Andropow, vormals KGB-Chef, regierte anderthalb Jahre Partei und Staat, sein Nachfolger und einstiger Rivale Konstantin Tschernenko knapp ein Jahr. Die KPdSU-Generalsekretäre waren bis und einschließlich Michail Gorbatschow zugleich Vorsitzende des Präsidiums des Obersten Sowjets, also Staatsoberhaupt. Jedenfalls habe ich damals zu Nikolai Bucharin promoviert, Philosoph, ein Bolschewik der ersten Stunde, Weggefährte von Lenin und Stalin, Herausgeber der Parteizeitung »Prawda«, Vater der »Neuen Ökonomischen Politik« in der Sowjetunion, zeitweiliger Vorsitzender der Kommunistischen Internationale, aber auch Gegner der Stalinschen Zwangskollektivierung. Er wurde im dritten Moskauer Schauprozess gegen den »Block der Rechten und Trotzkisten« am 13. März 1938 zum Tode verurteilt und noch am gleichen Tag erschossen.

War Bucharin denn schon Anfang der 80er Jahre, vor Gorbatschow, rehabilitiert, dass Sie über ihn promovieren konnten?

Nein, die Rehabilitierung erfolgte anlässlich des 100. Geburtstages und 50. Todestages von Bucharin 1988. Und natürlich war man als Wissenschaftler damals noch mit vielen Restriktionen konfrontiert, erst mit Gorbatschow öffneten sich die Archive sukzessive; es wurde möglich, geheime Akten einzusehen. Ich habe im Kominternarchiv Akten über meinen Vater gefunden und kopiert. Ich gab sie ihm zu lesen, aber er war da schon sehr krank. Das war für ihn wohl ein abgeschlossenes Kapitel, das er nicht mehr öffnen wollte. So kam es auch in den 90er Jahren nicht zu einem aufklärenden Gespräch. Die vielen Fragen, die ich hatte, konnte ich ihm nicht mehr stellen. Was ich über meine Eltern weiß, weiß ich vor allem dank der Akten, weniger aus ihren Erzählungen. Das ist leider so.

Wie ist Ihr Vater in die Sowjetunion gelangt?

Er hat 1935 Deutschland mit Billigung seiner Partei, der KPD, verlassen. Er war des Hochverrats vor dem »Volksgerichtshof« angeklagt. Über Prag flüchtete er nach Moskau und arbeitete dort im Apparat der Komintern. Er kannte Herbert Wehner, der später dem Kommunismus abschwor und ein führender Funktionär der SPD in der Bundesrepublik war. Mein Vater kannte Georgi Dimitroff, bulgarischer Kommunist, Hauptangeklagter im sogenannten Reichstagsbrandprozess von September bis Dezember 1933 in Leipzig, in dem Göring den Reichstagsbrand den Kommunisten anlasten wollte; Dimitroff war ab 1935 auch Generalsekretär der Komintern, bis zu deren Auflösung 1943.

Mein Vater hat im Deutschen Sender in Moskau gearbeitet. Als die Wehrmacht die Sowjetunion am 22. Juni 1941 überrannte, war eine der Aufgaben der deutschen Kommunisten, den Sender mit Informationen zum Kriegsverlauf zu bedienen. Man hat sich dabei auch auf Beutestücke gestützt, auf Briefe von Frontsoldaten, Fotografien und militärische Dokumente, derer man habhaft wurde. Mein Vater fuhr täglich mit der Vorortbahn zur Arbeit. Er wohnte in einem Vorort von Moskau. Während der Fahrt hat er im Zug aufgefangen, worüber sich die Menschen unterhielten, welche Sorgen sie bedrückte, wie sie über den Krieg dachten. Er hat darüber in der Redaktion berichtet. Und daraus drehte ihm dann Ruth von Mayenburg, Kommunistin aus einer österreichisch-böhmischen Adelsfamilie, die für den militärischen Geheimdienst der Roten Armee arbeitete, einen Strick. Sie war zu gleicher Zeit im Sender tätig. Mein Vater hat nur authentische Meinungen aus dem Volksmund quasi wiedergegeben, die allerdings nicht immer mit der offiziellen Propaganda übereinstimmten. Er wurde wegen Verbreitung antisowjetischer, faschistischer Propaganda aus der KPD ausgeschlossen und in die Verbannung nach Tomsk geschickt. Auch andere Mitarbeiter des Deutschen Senders traf es hart oder sogar noch härter. Da mein Vater mehrere Sprachen beherrschte, bekam er nach Jahren eine Anstellung als Bibliothekar. Und da lernte er meine Mutter, Nina Souchintsewa, eine gebürtige Russin, kennen.

Ironie der Geschichte: Ruth von Mayenburg, die Ihren Vater denunziert hat, ist selbst 1966 aus der KPÖ ausgetreten und hat in ihrem 1978 erstmals erschienenen Bestseller »Hotel Lux« eine scharfe Abrechnung mit der Sowjetunion unter Stalin vorgelegt.

Sie ist kein Einzelfall, es gibt etliche ähnliche Beispiele, zu den berühmtesten gehört wohl Margarete Buber-Neumann, Lebensgefährtin von Heinz Neumann, KPD-Politbüromitglied, am 26. November 1937 in Butowo bei Moskau erschossen. Sie wurde im Jahr darauf im Zuge der »Deutschen Operation« zu fünf Jahren Haft verurteilt, in ein Straflager bei Karaganda in Kasachstan deportiert und 1940 an Nazideutschland ausgeliefert, wo man sie gleich ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück schickte. Ihre Erinnerungen »Als Gefangene bei Stalin und Hitler« erschienen erstmals 1948 auf Schwedisch.

Sie lebte dann in der Bundesrepublik, wurde Mitglied der SPD, lehnte aber vehement die Neue Ostpolitik unter Willy Brandt ab.

Mit ihrem Erfahrungshorizont vermutlich verständlich. Ich weiß, dass mein Vater nach der Gründung der DDR mehrere Briefe aus Sibirien an die führenden Genossen in Berlin geschrieben hat, mit der Bitte, ihn zurückzuberufen. Auch an die sowjetischen Behörden hat er sich gewandt. Deutsche Kommunisten in der Sowjetunion, die den sowjetischen Pass hatten, unterstanden der sowjetischen Gerichtsbarkeit und nicht der DDR. Deshalb konnten deutsche Politemigranten erst viel später wieder zurückkehren als die kriegsgefangenen Wehrmachtssoldaten, die Bundeskanzler Konrad Adenauer medienwirksam 1955 »heimholte«. Manche konnten erst in den 60er Jahren in die DDR übersiedeln. Im Rückblick muss man sagen: Man hat sie schlicht sitzen lassen, die Letzten kamen in den 60er Jahren. Wir haben dazu eine Ausstellung gemacht….

Wir meint wen?

Mitglieder des Arbeitskreises Sowjetexil. Wir haben 15 typische Exilbiografien für diese Wanderausstellung herausgegriffen und sind damit auf ein erstaunlich erfreulich großes Interesse gestoßen.

Ihr Vater übersiedelte 1955 mit Ihnen und Ihrer Mutter in die DDR. Kindheitserinnerungen an Ihre Geburtsstadt haben Sie natürlich nicht mehr. Waren Sie später mal in Tomsk?

Tomsk war zu Sowjetzeiten eine für Ausländer gesperrte Stadt, firmierte teilweise geheimnisvoll unter »Postfach 5«, weil hier Kernforschung betrieben wurde. Wladimir Putin lud Angela Merkel 2006 nach Tomsk ein, es war ihr zweiter Russlandbesuch innerhalb eines Jahres in ihrem ersten Amtsjahr. Sie reiste mit einer repräsentativen Wirtschaftsdelegation an. Tomsk war in den Rang einer Sonderzone mit Steuervergünstigungen für ausländische Investitionen erhoben worden. Es ging damals um stärkere Kooperation im Energiebereich. Tomsk liegt in einer an Öl- und Gasvorkommen reichen Region. Ich habe Tomsk erst 2013 besuchen können. Ich nutzte einen Forschungsaufenthalt in Nowosibirsk, um mir meine Geburtsstadt anzuschauen und Adressen aufzusuchen, die ich aus den Akten kannte. Danach war ich noch zweimal dort.

Könnten Sie sich vorstellen, in Tomsk zu leben? Ist es eine lebens- und liebenswerte Stadt?

Damals wäre es mir schwerfallen, heute könnte ich es nicht. Es gibt da zwar eine gute Universität, ein Highlight in der Region. Tomsk ist bekannt für die typisch russische Holzarchitektur, zu sehen noch auf dem Berg, wo die Stadt 1604 auf Prikas, auf Befehl von Zar Boris Godunow gegründet worden ist. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts strömten die Menschen nach Tomsk: Goldgräberstimmung. Das russische Klondike. Aus dieser Zeit stammen die schmucken, im Jugendstil erbauten Häuser. Leider, wie auch andernorts in Russland, verschwindet das Typische, Traditionelle. Historische Gebäude werden »warm entsorgt«, das heißt, Dachstühle abgebrannt. Das alte Tomsk verschwindet, weicht einer modernen Stadt mit Hochhäusern aus Glas und Beton. Prächtige Villen, die von Reichtum zeugen, verändern das Stadtbild. Insofern hat Tomsk viel vom früheren Charme, seinem ehemaligen Antlitz verloren, das man von alten Stichen und Fotografien kennt. Oder aus dem Reisebericht »In Sibirien« von Anton Tschechow, der Tomsk 1890 besuchte. Die Hauptstraße, die ehemalige Poststraße von Tomsk, ist im alten Stil erhalten. Aus touristischen Zwecken. Tomsk ist durchaus eine Reise wert, hat einiges zu bieten, vor allem die Natur, die Taiga ist eine Augenweide. Die Stadt befindet sich allerdings acht Flugstunden von Moskau entfernt.

Wie haben Sie den 24. Februar erlebt?

Der russische Angriff auf die Ukraine war natürlich ein Schock. Geschockt haben mich aber auch die Proteste in jenen Tagen Unter den Linden vor der Russischen Botschaft in Berlin: die Buh-Rufe und Pfeifkonzerte, die Wut und der Hass, der da artikuliert wurde. Das habe ich mir nicht vorstellen können.

Ich kann von mir nicht behaupten, total überrascht gewesen zu sein. Es hat zuvor genügend Anzeichen gegeben, dass der Konflikt um die Ukraine eskalieren, in einen militärischen umschlagen könnte. Immer wenn ich aus Russland zurückkehrte, schrieb ich meine Impressionen für »Das Blättchen«. Für dieses Interview habe ich einige Beiträge noch einmal nachgelesen. Ich hatte tatsächlich schon einiges notiert, was auf die fatale Entwicklung hinwies, beispielsweise in Bezug auf Putins Geschichtsbild, das offizielle Doktrin im heutigen Russland ist. Und doch habe auch ich nicht wahrhaben oder nicht ahnen wollen, dass Putin schließlich wirklich alle Skrupel fallen lässt. Auch die Kollegen von Memorial nicht, die von allen zivilgesellschaftlichen Organisationen am stärksten unter dem Druck der Putin-Administration stehen.

Ich glaube, eines der entscheidendsten Ereignisse oder Zäsuren war die Niederschlagung der Protestbewegung in Belarus. Dies war das Signal, dass man Vergleichbares auch in Russland unternehmen würde. Ein Zeichen an die Bürger der Russländischen Föderation, dass ihnen Gleiches blühen würde, wenn sie opponieren. Die Drohgebärden nach innen wurden von Drohgebärden nach außen flankiert. Es wurden große, gemeinsame Militärmanöver abgehalten. Russland ist eine ernst zu nehmende Militärmacht. Umso überraschender war für mich jedenfalls, dass die sogenannte Spezialoperation ins Stocken geriet, die Ukraine bis heute widersteht. Ich hatte vermutet, dass Russland den »Sieg«, wie auch immer geartet, bis zum 9. Mai, am Jahrestag des Sieges über Hitlerdeutschland, eingefahren hat.

Warum konnte oder musste es zum Krieg zwischen diesen beiden ehemaligen Sowjetrepubliken kommen?

Wer ist schuld? Darüber zu reden, ist müßig und eigentlich eindeutig. Es verknäueln sich hier natürlich mehrere Konflikte. Einerseits die Zuspitzung der Situation in der Ukraine: Was dort in den letzten Jahren geschah, entsprach nicht Putins Weltbild. Der Osteuropahistoriker Karl Schlögel hat früh mehrfach darauf hingewiesen, dass der russische Präsident in rückwärtsgewandten Kategorien denkt, an das russische Zarenreich anknüpfen will – nicht an die Sowjetunion, wie in hiesigen Medien oft suggeriert. Daraus erklärt sich auch Putins Kritik an Lenin…

… der unter anderem das Selbstbestimmungsrecht der Nationen betont hatte, eines der ersten Dekrete der Sowjetmacht.

Das in der späteren Sowjetunion aber auch zuweilen verletzt wurde. Ja, Putin möchte am liebsten die alten Grenzen oder zumindest Einflussbereiche restaurieren. Die Ukraine war in Sowjetzeiten ein wichtiger Industriestandort, nicht nur Getreideproduzent. Den möchte er nicht verlieren. Denn es würde Einbußen hinsichtlich moderner Technologien und militärischer Stärke bedeuten. Auch will er nicht die strategisch wichtigen Häfen am Schwarzen Meer verlieren.

Putin möchte alles unter Kontrolle haben, nicht nur im eigenen Land, auch in den Nachbarstaaten. Die farbigen Revolutionen hätten in seinem Verständnis nur Chaos und Anarchie gebracht. Er versteht die innere Dynamik der jüngsten Entwicklungen nicht, möchte sie aufhalten und rückgängig machen. Also, die Schuldfrage ist klar. Es sollte jetzt darum gehen, den Krieg rasch zu beenden.

Kehrt Putin zu großrussischem Nationalismus und Chauvinismus zurück?

Von Rückkehr kann genau genommen nicht gesprochen werden. Es war stets sein erklärtes Ziel, das Imperium als Großmacht zu erhalten. Die Rückwärtsgewandtheit hat er mit Stalin gemein. In seinem geschichtspolitischen Traktat vom Juli 2021 unter dem Titel »Über die historische Einheit der Russen und Ukrainer« hat Putin bereits angekündigt, was er dann in die Tat umsetzte. Er bestritt darin die Existenzberechtigung der Ukraine als eigenständige Nation. Der Text war eine unverhüllte Drohung, dass der Kreml nicht dulden würde, dass sich die Ukraine aus dem russischen Orbit entfernt und Teil der westlichen Welt wird. Putin glaubte, die Ukraine im Handstreich zu bezwingen, ähnlich dem Coup mit der Krim. Da hat er sich schlichtweg verzockt.

Putin spricht von einer Entnazifizierung der Ukraine. Unbestreitbar werden dort Vertreter der Kollaboration mit dem faschistischen Deutschland wie Stepan Bandera und Andrej Melnyk, zufällig gleichen Namens mit dem inzwischen abgelösten ukrainischen Botschafter in Berlin, mit Denkmälern und in Publikationen als Helden gefeiert. Putins Vorwürfe entbehren also nicht eines gewissen Körnchens Wahrheit?

Wer in der Sowjetunion aufgewachsen ist, weiß, dass Kinder dort nicht Räuber und Gendarm gespielt haben, sondern Rotarmist und Faschist. Der Vorwurf des vom Ausland gekauften Faschisten oder Terroristen zieht sich durch die sowjetische Geschichte und hat unter Stalin zu willkürlichen Todesurteilen geführt. Mit diesem Feindbild sind mehrere Generationen aufgewachsen. Und tatsächlich gab es in der Ukraine paramilitärische faschistische Organisationen, deren erklärtes Ziel die Beseitigung der Sowjetmacht war, aber auch im Baltikum. Mit Vorwürfen der Kollaboration ist man in der Russländischen Föderation schnell bei der Hand, das sind die Wunden des Großen Vaterländischen Krieges. Es war aber für mich unheimlich, zu erleben, wie während der Demonstrationen des Besmertnij Polk, des »Unsterblichen Regiments«, in Moskau an den Tagen des Sieges, am 9. Mai, in den letzten Jahren Vertreter des Donezker und Luhansker Gebietes mit nationalistischen Bannern und Losungen über den Roten Platz zogen. Da waren sehr schrille Töne zu hören, die eine ohnehin schon angespannte Stimmung noch mehr aufheizten. Das einfach gestrickte Klischee lautet, alles was sich in der Ukraine, auf dem Maidan, abgespielt hat, war eine vom Westen, vom US-Imperialismus gesteuerte faschistische, antirussische Provokation. Ausländer, die auf Seiten der Ukrainer kämpfen, werden von russischer Seite als Legionäre aufgefasst, werden deshalb nicht unter das reguläre Kriegsrecht gefasst, was jüngst zu Todesurteilen führte. Ob sie vollstreckt worden sind, weiß ich nicht.

Die Idee des »Unsterblichen Regiments«, also Demonstrationen oder Kundgebungen zu organisieren, bei denen Familienangehörige Fotografien von ihren Vätern, Müttern oder Großeltern, die im Großen Vaterländischen Krieg gekämpft haben oder gefallen sind, mit sich führen, ist 2007 in Tomsk (!) geboren worden. Diese Art des Gedenkens findet mittlerweile in wohl allen ehemaligen Sowjetrepubliken statt. Sie hat sogar Nachahmung in Israel, Kanada, USA gefunden.

Sie haben jüngst Lenins Schrift »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus« neu und kommentiert herausgegeben. Ist das heutige Russland ein imperialistischer Staat?

Wir können, müssen über Bandera reden, der verantwortlich war für Massaker an Juden und Polen zur Zeit der deutschen Besetzung der Ukraine. Man kann und muss auch über die Inbrandsetzung des Gewerkschaftshauses in Odessa im Mai 2014 durch ukrainische Nationalisten im Gefolge der Maidan-Proteste reden, bei der 48 eingeschlossene Menschen qualvoll starben, was auch vom Europarat verurteilt worden ist. Man muss dann aber auch über Katyn reden, wo 1940 über 4400 kriegsgefangene Polen durch den NKWD, den sowjetischen Geheimdienst, erschossen worden sind. Darüber wie auch über andere unangenehme Kapitel der eigenen Geschichte zu sprechen, ist im heutigen Russland streng verboten. Wer sich nicht daran hält, dem wird Verstoß gegen die historische Wahrheit angelastet. Was schon mal veröffentlicht worden ist unter Gorbatschow und Jelzin, gilt heute als Konterbande. In Putins Administration gibt es eine Kommission, deren Aufgabe es ist, über die »historische Wahrheit« zu wachen.

Warum zerfiel die UdSSR so rasch? War die Nationalitätenpolitik der Bolschewiki per se verfehlt, wurden ethnische Konflikte zu Sowjetzeiten ignoriert, kaschiert?

Die aus dem russischen Zarenreich stammenden Grenzen wurden in Sowjetrussland und in der UdSSR oft willkürlich geändert. Hinsichtlich ihrer Haltung zum zaristischen Völkergefängnis und der Errichtung eines mit diesem konsequent brechenden Sowjetstaates unterschieden sich Lenin und Stalin erst einmal kaum. Stalin brach dann aber mit dem Gleichheitsgrundsatz der Bolschewiki. Wobei man sagen muss, dass schon 1921 die Rote Armee in Georgien einmarschierte, um eine dem Kreml nicht genehme Regierung zu stürzen.

Eine wichtige Etappe in der Restauration des einstigen russischen Reiches durch die sowjetische Führung war der Hitler-Stalin-Pakt von 1939. Er führte zur Besetzung von Ostpolen, des westlichen Belorusslands, der westlichen Ukraine und Bessarabiens sowie zur Annexion der drei baltischen Staaten 1940. Der Versuch, auch Finnland wieder ins Imperium zu zwingen, scheiterte bekanntlich im Winterkrieg 1939/40. Nach dem siegreichen Ende des Zweiten Weltkrieges war die Angliederung Ostpreußens die letzte Gebietserweiterung der Sowjetunion. Parallel setzte eine neue Form imperialer Expansion ein: die Errichtung von »Bruderstaaten« in Mittel- und Osteuropa, einschließlich der DDR.

Das Ende der Sowjetunion hatte Putin schon 2005 eine der »größten geopolitischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts« genannt. Im Westen wurde gerätselt, wie er das meinte. Bereits Anfang der 90er Jahre hatten russische Nationalisten darauf verwiesen, dass unter den Zaren das Reich in Gouvernements eingeteilt war, die nicht nach nationalen, ethnischen oder religiösen Gesichtspunkten organisiert wurden, sondern als Verwaltungseinheiten. Verwaltungseinheiten können nicht aus dem Gesamtstaat austreten. Ein Fehler der Kommunisten sei es gewesen, dass sie das Land in national definierte Sowjetrepubliken aufgeteilt hätten. Nur so konnten deren Anführer 1990 auf die Idee kommen, aus der Union auszutreten.

Putin scheint aber immer noch einen großen Rückhalt in der eigenen Bevölkerung zu haben?

Ja, denn Putin hat seine Amtszeit genutzt, die Medien gleichzuschalten. Ich hatte erwartet, dass wenigstens die Soldatenmütter sich über den Krieg gegen die Ukraine empören. Aber es ist offenbar Putins Administration gelungen, auch sie auf einen nicht regierungskritischen Kurs zu bringen. Von Freunden und Kollegen in Russland höre ich, dass alle gelähmt sind. Eine protestierende Moderatorin oder eine an eine Hauswand gesprayte Anti-Kriegslosung sind Ausnahmen. Selbst wer einen Blumenstrauß am Denkmal für die ukrainischen Kämpfer im Großen Vaterländischen Krieg in der Metrostation Kiewskaja in Moskau ablegt, muss damit rechnen, verhaftet zu werden. Oder wer im Alexandergarten in Moskau, wo sich die Stelen für die zwölf sowjetischen Heldenstädte befinden, an jener für Kiew sich verneigt, landet im Gefängnis.

Wie lange wird der Krieg um die Ukraine noch andauern?

Es gibt im Russischen das Wort Besdaroschje, Wegelosigkeit. Damit ist die Jahreszeit gemeint, in der heftiger Regen und einsetzender Schneefall die Wege unpassierbar machen, also auch die Panzer nicht durchkommen. Das hat die Wehrmacht 1941 vor Moskau und Leningrad zum Stehen gebracht. Putin orientiert sich auf den Herbst.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.