- Politik

- Ausstellung zum 7. Oktober 2023

Ausstellung in Berlin: Instrumentalisierte Hamas-Opfer

Im ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof wird die »Nova Music Festival Exhibition« gezeigt

Es dauert lange, bis man die Räume mit der neuen Ausstellung im früheren Flughafen Berlin-Tempelhof betreten kann, obwohl sie zwei Tage nach der Eröffnung ziemlich leer ist. Der Vorplatz des riesigen einst von den Nationalsozialisten erbauten Geäudes ist abgezäunt. Man muss an Polizisten und Sicherheitskräften vorbei. Dann Online-Ticket-Check, Ausweiskontrolle und penible Kontrolle mit Metalldetektoren.

Da ist man immer noch nicht bei »Oct 7 06:29am, The Moment the Music Stood Still, The Nova Music Festival Exhibition«, so der Titel der Wanderausstellung, die nun in Berlin Station macht. Im Foyer beginnt es mit einem fünfminütigen Film über das Tanzfestival nahe der Grenze zu Gaza. Junge Menschen berichten von ihrer Euphorie. Als die Sonne am 7. Oktober aufgeht, muss der DJ plötzlich den Strom abdrehen. »Roter Alarm!«, ruft er.

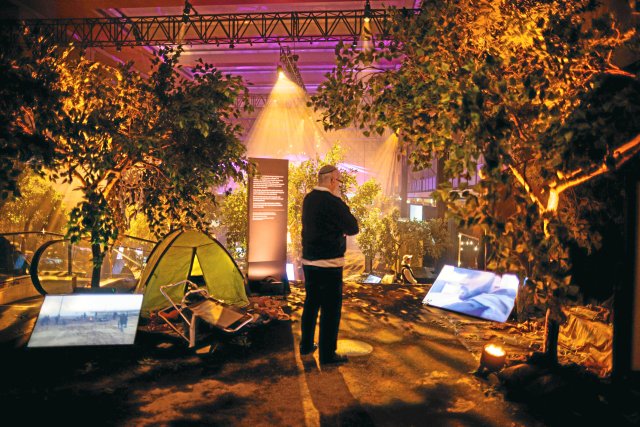

Erst da kommt man durch einen schwarzen Vorhang in die riesige abgedunkelte Flughafenhalle, in der viele Partylichter leuchten. Ausgestellt wird das, was nach dem Massaker des militärischen Arms der Hamas und anderer palästinensischer Milizen auf dem Festivalgelände in der Nähe des Kibbuz Re’im an Gegenständen liegengeblieben war: Zelte, Lichterketten, Kleidung, Schuhe, ausgebrannte Autos. Bei dem Angriff auf das Festival wurden 378 Israelis getötet, davon 344 Zivilist*innen, und weitere 44 in den Gazastreifen verschleppt.

Die grausamen Szenen werden mit wackeligen Handyvideos auf Bildschirmen präsentiert. Manche Menschen wurden kauernd in Bunkern niedergemetzelt. Ob manche zudem bei dem Versuch, durch den Beschuss von Fahrzeugen der Angreifer die Verschleppung von Geiseln zu verhindern, durch die israelische Armee getötet wurden, konnte bis heute nicht geklärt werden, auch weil die Netanjahu-Regierung unabhängige Untersuchungen blockiert.

Viele Video- und Audioclips wurden bereits in den klassischen und in Online-Medien verbreitet: Ein Bulldozer reißt einen Stacheldrahtzaun nieder, Menschen jubeln. Wer hatte diesen Zaun gebaut und zu welchem Zweck? Wer wurde hier eingesperrt? Die Ausstellung blendet diesen Kontext aus.

Eine Karte, die zeigt, an welchen Stellen die Ermordeten lagen. In einem einleitenden Text lernt man, dass die bewaffneten Kämpfer wie »Todesengel« gewirkt hätten. Immersive Techniken sollen Besucher*innen nachfühlen lassen, was die Opfer durchlebten. Nach Ansicht der jüdisch-kanadischen Autorin Naomi Klein kann diese Form des Gedankens, die auf Überwältigung statt auf Reflexion setzt, nicht von der israelischen Politik getrennt werden. Schuhe vom Nova-Festival werden auf einem Tisch präsentiert: Eine Assoziation zu KZ-Gedenkstätten ist zumindest nicht auszuschließen. Aber lässt sich das, was viele ebenfalls als »genozidalen Angriff« bezeichnen, als eine Fortsetzung der Shoah darstellen?

»In Berlin sind es nichtjüdische Deutsche, also Erben von Nationalsozialismus und Holocaust, die über die Ausstellung in die Rolle jüdischer Opfer schlüpfen können.«

Ben Ratskoff Professor für kritische Theorie in Los Angeles

In einem Interview im zweisprachigen jüdischen Magazin »The Diasporist« machte Ben Ratskoff, Professor für kritische Theorie in Los Angeles, auf ein besonderes Problem im deutschen Kontext aufmerksam: »Hier sind es nichtjüdische Deutsche, also Erben des Nationalsozialismus und Holocaust, die sich über die Ausstellung in die Rolle jüdischer Opfer schlüpfen können.«

In der Ausstellung wird auch gezeigt, dass Überlebende Sporttherapie bekommen, dass für sie Benefizkonzerte veranstaltet werden. Die Darstellung der Folgen der Angriffe des 7. Oktober beschränkt sich allerdings allein auf sie. Gab es sonst keine Folgen der Massaker, über die nachzudenken wäre? Immerhin werden mit den Verbrechen der Hamas-Angreifer seither ungezählte israelische Kriegsverbrechen, die Tötung von mindestens 70 000 Palästinenser*innen und Verletzung und Verstümmelung von mindestens 130 000 weiteren gerechtfertigt.

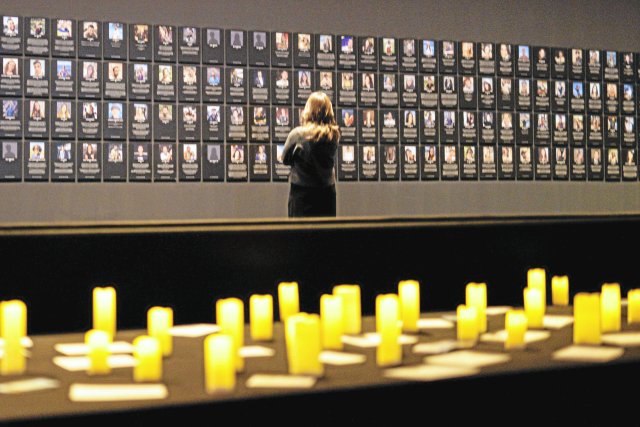

Wie generell im Rahmen der deutschen Staatsräson, so ist auch im Kontext der Ausstellung Empathie ausschließlich für die Opfer des 7. Oktober in Israel vorgesehen. Eine Wand mit den Gesichtern von 378 Toten erstreckt sich über Dutzende Meter. Wie lang wäre eine Wand für die über 1000 palästinensischen Babys unter einem Jahr, die in den darauffolgenden zwei Jahren in Gaza ermordet wurden? Wie lang müsste die Wand für alle Opfer in Gaza sein? Doch Gedenkveranstaltungen für palästinensische Opfer des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern dürften in Deutschland nicht vorgesehen sein. Stattdessen darf die Polizei in deutschen Städten große Härte gegen propalästinensische Demonstrationen zeigen.

Selbst die »Zeit« kritisierte in ihrem Bericht zur Ausstellungseröffnung in Berlin einerseits die quasi-religiöse Sprache in Texten über die Opfer, die nun »schöne Engel« seien, die »im Himmel« weitertanzen. Andererseits konstatiert Autorin Ann-Kristin Tlusty, dass keine Rednerin und kein Redner – weder Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) noch der israelische Botschafter Ron Prosor, der arabisch-israelische Aktivist Yoseph Haddad, der Nova-Mitgründer Ofir Amir oder Moderatorin Melody Sucharewicz – ein Wort »über die derzeitige Situation in Gaza« verlor.

Transparenzhinweis: Der Artikel ist im Vergleich zu seiner ursprünglich veröffentlichten Fassung an mehreren Stellen geändert worden. Diverse Formulierungen hatten nicht unseren journalistischen Berichts-Ansprüchen entsprochen, während an anderen Stellen falsche Bezüge nicht wahrheitsgemäße Schlüsse nahegelegt hatten.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.