- Kultur

- Roman »Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung«

DDR: Völlig aus dem Land gefallen

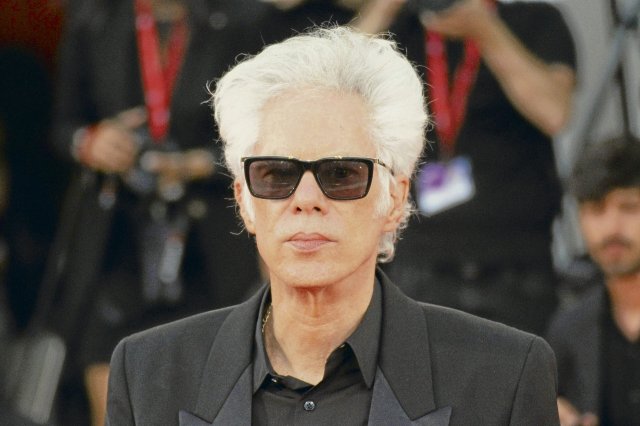

Karsten Krampitz über seinen Roman »Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung« und die »Krüppelkommune« im thüringischen Hartroda

Ihr Roman beginnt mit einer schrägen Hochzeit. Das Gitarrensolo kommt von der Kanzel, Langhaarige im Fleischerhemd füllen eine kleine Kirche, alle grölen im Takt. Mittendrin Rollstühle, in einem der Prediger, in einem anderen seine Schwester, die Braut. Sie haben kurz vor Erscheinen dieses Romans selbst geheiratet. Schließt sich damit ein Kreis in Ihrem Leben?

Oder er eröffnet sich. Es fühlt sich gut an.

Am Ende des Romans danken Sie Ihrer Frau für fünf Jahre Geduld. Hat es so lange gedauert, daran zu schreiben?

Ein Jegliches hat seine Zeit. Manche Romane brauchen eben etwas länger. Ich habe jahrelang in verschiedenen Projekten mit Matthias Vernaldi zusammengearbeitet, dem Vorbild für Gruns. Da habe ich die Geschichten schon mitgenommen. Matthias Vernaldi war einer der Gründer der Kommune in Hartroda. Ende der 70er Jahre bezieht der durch spinale Muskelatrophie früh Totgesagte mit Freunden nebst Schwester ein verlassenes Pfarrhaus in Thüringen. Sie gründen eine »Krüppelkommune«, vier von ihnen entsprechen physisch nicht der Norm. Vernaldi als fernstudierter Theologe wird Dorfprediger und Hartroda Anziehungspunkt für »Latscher« und Aussteiger. Die Aussteiger entziehen sich dem Arbeitszwang der DDR, indem sie für die körperlich Beeinträchtigten sorgen. Nach der Wende verlassen allmählich alle Bewohner die Kommune, Vernaldi zieht nach Berlin. Er streitet für Behindertenrechte und Sexarbeiterinnen, lebt dreimal so lange wie prognostiziert und stirbt 2020 im 60. Lebensjahr.

Was waren das für Projekte, die Sie gemeinsam bestritten haben?

Wir haben das Magazin »Mondkalb – Zeitschrift für das Organisierte Gebrechen« gegründet und hatten im freien Radio eine Sendung: »Krüppel aus dem Sack«. Da hat er viel erzählt. Und ich habe das immer so unbewusst abgespeichert und erst gemerkt, was für ein guter Stoff das ist, als ich seinen Nachruf für den »Tagesspiegel« geschrieben habe.

Die Evangelische Kirche in Westdeutschland hat das Projekt in Hartroda mit Spenden unterstützt, während die ostdeutsche Kirche ihm rechtlichen Schutz bot, mitunter zähneknirschend. Sie sind als Historiker ein Kenner der DDR-Kirchengeschichte, haben über Oskar Brüsewitz promoviert. Ist es wichtig, von der Kirche im Sozialismus zu erzählen?

Ich glaube, dass wir die DDR-Geschichte gar nicht verstehen ohne Kenntnis der Geschichte des ostdeutschen Protestantismus. Im sowjetischen Machtbereich war die SED die einzige kommunistische Partei, die es bei ihrem Machtantritt mit einer evangelischen Mehrheitskirche zu tun bekam. Die kann sehr stur sein.

Was war denn aus heutiger Sicht das Besondere an der Kirche in der DDR?

Die Gegenwelt, die dort Ende der 70er Jahre entstanden ist. Im Ostblock war das einmalig, ausgenommen vielleicht Polen. Im Raum der evangelischen Kirche konnte man zu allen Themen mit Leuten ins Gespräch kommen, auch über gesellschaftspolitische Fragen. Ich bin immer heimlich zur jungen Gemeinde gegangen. Ich war in Frankfurt (Oder) an einer Fachschule für Ökonomie und habe diese FDJ-Scheiße nicht mehr ausgehalten. Es gab sonst in der DDR keine Strukturen, in denen Menschen miteinander in einen kritischen Austausch kamen. Das war nicht vorgesehen. Es gab nicht mal die Anonymen Alkoholiker, obwohl die Leute so gesoffen haben. Von dieser kirchlichen Nische muss mehr erzählt werden. Die DDR wird in der Literatur sonst mit jedem Jahr schlimmer.

Karsten Krampitz, Jahrgang 1969, in Rüdersdorf (Brandenburg) geboren, studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Germanistik an der Humboldt-Universität in Berlin. Der promovierte Historiker schreibt regelmäßig für Zeitungen, unter anderem auch für »nd«, ist Autor mehrerer Romane und Sachbücher. 2009 gewann er beim Ingeborg-Bachmann-Lesewettbewerb den Publikumspreis.

Sie fiktionalisieren diese Nische, in die ganze Bürgerbewegungen und Subkulturen passten, entfalten frei nach den Fakten eine komplexe Welt der Hartroda-Kommunarden inklusive Blues-Band – die in der Kirche aufspielt. Gibt es dafür ein reales Vorbild?

In den Nullerjahren bin ich öfter mit der Band Freygang rumgezogen, für die ich sogar einen Text geschrieben hatte. Mit dem Kopf der Band, André Greiner-Pohl, der in etwa »Eisen« im Roman entspricht, bin ich öfter in sein Häuschen im schlesischen Mittelgebirge gefahren. Immer nur für zwei Nächte. Länger haben wir einander nicht ausgehalten. Wir haben dann Bier getrunken und Schach gespielt. Und er hat erzählt. Außerdem habe ich einige Fahrten im Freygang-Tourbus erlebt, die ganze sexistische Kacke, die einen so angeödet hat. Die haben sogar (zeigt auf seinen verkrüppelten Arm) Kurzarmigen-Witze gerissen.

Konnten denn Menschen, die physisch nicht der Norm entsprachen, in der DDR ein selbstbestimmtes Leben führen?

Die DDR war zu verschiedenen Zeiten verschieden. Und ich bin Jahrgang 1969, eine andere Generation als Vernaldi. Mit zwölf Jahren kam ich in ein Internat in Lichtenberg, mit eigener Schwimmhalle! Was Besseres hätte mir nicht passieren können. Ich habe Sozialkompetenzen gelernt, die ich in meinem Elternhaus nicht bekommen hätte.

Neben Gruns und Eisen gibt es eine dritte Hauptfigur in Ihrem Roman, den ehemaligen Grenzsoldaten Bernd Morzek.

Ich habe bei der Recherche zu meinen Büchern »1976« und »Der Fall Brüsewitz« den Fall Corghi (Benito Corghi, italienischer Fernfahrer und Kommunist, Todesopfer an der innerdeutschen Grenze; Anm. d. Autorin) entdeckt. Mich hat der Gedanke bewegt: Was ist denn mit dem Schützen? Wie lebst du weiter, wenn du einem Menschen auf 80 Metern in den Rücken geschossen hast?

Gab es für die Predigten von Gruns im Roman auch eine reale Vorlage, haben sich Predigten von Matthias Vernaldi erhalten?

Das habe ich nachempfunden. Zum Beispiel bin ich im Matthäus-Evangelium auf das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg gestoßen: die Absage an die Leistungsgerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt, dem Menschen gerecht werden. Außerdem habe ich mich mit der Theologie von Heino Falcke beschäftigt, der schon früh den Staat kritisiert hat, ohne dass man ihn dafür kriminalisieren konnte. Seine Argumentationskette habe ich für die Pawel-Kortschagin-Predigt übernommen. (lacht)

In Hartroda tauchen plötzlich Punks auf, die überall durchtrampeln. Mit ihnen zieht das Chaos ein. Und eine Punk-Band mit einer Schlagzeugerin. Warum Punks?

Die habe ich beneidet. Ich wollte eine gute Geschichte erzählen, aber ich musste die Wirklichkeit entfremden. Ein bisschen habe ich mich von Otze von Schleimkeim inspirieren lassen. Ich hatte das immer im Kopf, wie die Conny Schleime über Otze gesprochen hat: dass er Schlagzeug spielt, als ob er ein Schwein schlachtet. Und Crazy Horst ist eine Mischung aus einem der Freygang-Gitarristen und Georg Timber-Trattnig, dem genialen Theaterdichter und Basser von Naked Lunch. Der hat sich totgesoffen. Den mussten sie im Band-Bus festbinden, damit er nicht ins Lenkrad greift. Die Punks sind nicht meine Szene gewesen, aber ich musste ja ein Gegengewicht zu den Bluesern aufbauen. Und es hat Spaß gemacht. In letzter Zeit ist so viel Literatur über Punk in der DDR erschienen, dass du denkst, das war eine Massenbewegung. Ich dachte, ich bringe das mal wieder ins richtige Lot. Wenn du dich zu DDR-Zeiten entschieden hast, Punk zu werden, hast du dich von einem Leben mit Zukunft verabschiedet. In der DDR wurde aus dir nichts mehr. Mit jeder Rebellion, jedem Ungehorsam hat man zuallererst sich selbst geschadet, auf eine ganz eigene Weise, bei jedem Widerspruch. Wenn ich gewusst hätte, dass es die DDR nur noch ein paar Jahre gibt, was meinen Sie, wie mutig ich gewesen wäre!

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Auf diese radikalen Leute war die Stasi besonders scharf, das spielt im Roman eine Rolle. Ihnen ist es wichtig, dass man da differenziert. Aber kann das heilen? Haben wir eine Chance, miteinander wirklich ins Gespräch zu kommen und zu verzeihen?

Dafür ist es, fürchte ich, zu spät. Ich habe das in der Historischen Kommission der Linkspartei gemerkt, dass man an einem Diskurs zur DDR nicht interessiert ist. Man muss die richtigen Gespräche auch zur richtigen Zeit führen. Bei Freygang hatten sie in der wechselnden Besetzung der Nullerjahre mindestens drei Musiker mit IM-Vergangenheit, doch außer dem Roadie war keiner bereit, darüber zu reden. André (Greiner-Pohl) selbst hat es in seinem Buch erwähnt, dann aber die Debatte für beendet erklärt. Das hatte Folgen: Wenn ich als Musikjournalist bei einer Band, die in der DDR lange Zeit verboten war, nicht auch nach den Verstrickungen einzelner Mitglieder fragen darf, obwohl es zur Geschichte dazugehört, dann lasse ich die Finger davon. Freygang tauchte in der Szenepresse überhaupt nicht mehr auf. Und dann ist es doch gut, wenn wenigstens in der Literatur diese Erfahrung abgespeichert ist.

Kurz vor Erscheinen ist Ihnen der Matthias-Vernaldi-Preis für selbstbestimmtes Leben verliehen worden – als hätte Matthias Vernaldi doch noch das letzte Wort. Wann waren Sie das erste Mal in Hartroda?

Mein Handlungsort existiert nicht mehr. Vielleicht bin ich ja nie in Hartroda gewesen. Das ist das Schöne, wenn man Schriftsteller ist. Um zu verreisen, muss ich nicht wegfahren.

Karsten Krampitz: »Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung«, Edition Nautilus, 200 S., geb., 22€.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.